Die Diskussion rund um den ROI von Social Software für das Projektmanagement hat sich mittlerweile in Richtung grundsätzlicherer Fragen gedreht. Ausgangspunkt meines zweiten Kommentars war die Argumentation von Matthias Schwenk mit bewusst einfachen Lösung Social Software zum Einsatz in Unternehmen zu bringen, um später Lösungen Schritt für Schritt von innen und nicht nur von einem externen Berater entwickeln zu lassen:

[…] “pädagogisches” Ideal wäre es, die Betriebe setzen Social Software zunächst eher experimentell ein und erkunden so deren Potenziale. Läuft alles gut, entdecken die Menschen im Betrieb im Lauf der Zeit von allein, was noch so alles möglich wäre und entwickeln die Systeme weiter bzw. bauen neue auf.

[…]

Der einzelne Betrieb soll ja auf Dauer nicht vom Berater abhängig sein, sondern sich die Kompetenz selbst erwerben. Das ist mir insbesondere bei den mittelständischen Betrieben wichtig, die nur wenige Hundert Mitarbeiter haben.

Worauf ich das hier kommentiert habe:

Es tut mir leid, mit deiner Argumentation habe ich mehrere Schwierigkeiten, insbesondere an den Nahtstellen von “Bedienbarkeit und Einfachheit” und dem Verhältnis zu Unternehmensanforderungen und -nutzen. Das sehe ich etwas anders, ich plädiere ja auch nicht aus “Berateregoismus” für eine ergebnisoffene Anforderungsanalyse und Auswahl aus dem “Werkzeugkasten Enterprise Social Software”, sondern gerade weil so nachhaltig erfolgreiche Lösungen entstehen können.

Dass der Startpunkt noch für längere Zeit und in den allermeisten Fällen “Pilotprojekt” heißen wird ist klar und vernünftig – ich empfehle meinen potenziellen und tatsächlichen Beratungskunden auch nichts anderes. In einem Pilotprojekt können die Chancen und Risiken sehr schön und in einem kleinen und überschaubaren Rahmen erprobt werden.

Dazu kommt dass in diesen “Experimenten” neue und angrenzende Einsatzpotenziale und -arenen entdeckt und evaluiert werden können. Was wiederum den Berater freut, der dann die Skalierung und Übertragung vorbereiten und begleiten kann …

Es geht nicht darum (komplexe) Lösungen zu verkaufen, die Kunden in die Abhängigkeit führen. Auch wenn der “sich selbst überflüssig machende Berater” von oben nicht viel mehr als eine platte Marketingfloskel ist – jeder Berater hat gerne Folgeaufträge – ist hier also wichtiges enthalten: Nur zufriedene Kunden empfehlen den Berater weiter und machen Projekte aus “Pilotprojekten”, entwickeln gemeinsam mit ihm Konzepte für neue Einsatzarenen oder überlegen wie die Lösung in andere Größenordnungen und Unternehmensbereiche übertragen werden kann.

Einfache, leicht bedienbare Lösungen haben dabei viele Vorteile – und Usability im Verhältnis zu Leistungsfähigkeit beschäftigt mich (und andere) durchaus. Zu einfach dürfen die Lösungen aber eben auch nicht sein, metaphorisch gesagt ist ein Hammer ein sehr einfaches Werkzeug, kann aber fast nur fürs Nägeleinschlagen gebraucht werden und wird langfristig nur wenig Freude machen …

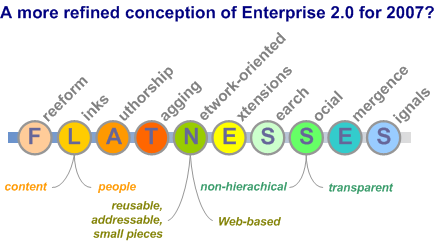

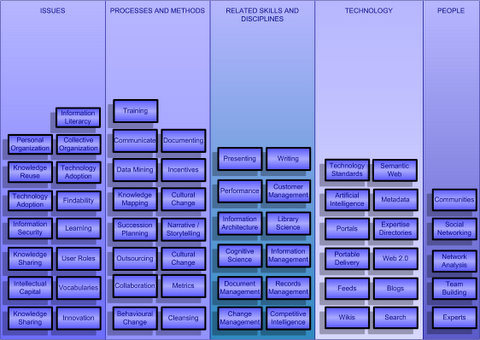

Beim Einsatz von Social Software in Unternehmen muss es also mehr um skalierbare, flexible und erweiterbare Plattformen – wie bspw. hier in Olivers Konzept angedacht – gehen. In der Folge sollte Beratung rund um Enterprise Social Software vielfältige Konzepte (und Werkzeuge) beherrschen, um dem Unternehmen anforderungsgerecht und passgenau Lösungen anbieten zu können. Vielleicht sollte sich die Rolle des Social Software Beraters nicht darin erschöpfen den Unternehmen neue (IT-)Werkzeuge anzudienen, sondern auch strategische Beratung rund um das Enterprise 2.0 umfassen (“Wikipatterns, success factors and consulting“)?